Société d’ Histoire de Revel Saint-Ferréol PARU DANS LES CAHIERS DE L’ HISTOIRE N° 22 - 2020 |

Le Lieutenant-colonel VerdeilPar René Drevot |

Jean-Auguste Verdeil est né à Revel le 22 mars 1824. Il était le fils de François Verdeil, marchand épicier, et de Paule Saury son épouse.

Se destinant à la carrière militaire après un cursus scolaire dont nous n’avons pu trouver trace, il fut admis à l’École Militaire de Saint-Cyr, le 24 octobre 1841, qu’il intégra entre le 10 et le 15 novembre de la même année. Après sa sortie de St-Cyr, Il entra vraisemblablement au 43ème Régiment d’Infanterie de ligne. Ce Régiment, aujourd’hui 43ème R.I. basé à Lille, fut créé le 1er janvier 1791, sous la Révolution, à partir d’un régiment de l’Ancien Régime « Le Royal des Vaisseaux ». C’est au cours du second Empire qu’il prit le nom de 43ème Régiment d’Infanterie de ligne.

Jean-Auguste Verdeil, qui fit toute sa carrière dans ce régiment, accéda au grade de chef de bataillon en 1860 et fut fait chevalier de la Légion d’honneur le 2 février de la même année. Il en devint officier avant 1870 et fut élevé au grade de Lieutenant-colonel avant la guerre de 1870/71.

Au sein de cette unité, il participa au siège et à la prise de Zaatcha du 16 juillet au 26 novembre 1849, lors de la conquête de l’Algérie, puis à la bataille de Sébastopol au cours de la guerre de Crimée qui opposa, de 1853 à 1856, l’Empire russe à une coalition regroupant l’Empire ottoman, la France, le Royaume-Uni et le Royaume de Sardaigne. Enfin le 43ème Régiment d’Infanterie de ligne était présent à la Campagne d’Italie qui correspond à la 2ème guerre d’indépendance italienne et à la guerre de 1870/71.

- La Guerre de Crimée

Cette guerre, qui eut pour origine l’expansionnisme russe et la crainte de l’effondrement de l’Empire ottoman, se déroula essentiellement autour de Sébastopol. Elle s’acheva par la défaite de la Russie et la signature du traité de Paris en 1856. Dès la fin du XVIIème siècle le déclin de l’Empire ottoman, résultant des pertes de ses territoires dans la péninsule de Crimée au profit de la Russie, faisait craindre à la France et au Royaume-Uni que cet Empire ne devienne un vassal des Russes, bouleversant ainsi l’équilibre des puissances en Europe. De plus, les conflits entre Occident et Orient pour contrôler les lieux saints accrurent les tensions, amenant les Russes à exiger des concessions de la part des Ottomans que ceux-ci refusèrent. Ce refus eut pour conséquence cette guerre qui dura du 4 octobre 1853 au 30 mars 1856.

Le 43ème Régiment d’Infanterie de ligne fut engagé dans la bataille la plus importante de cette guerre, le siège de Sébastopol qui dura 11 mois, du 9 octobre 1854 au 11 septembre 1855.

Le siège de Sébastopol :

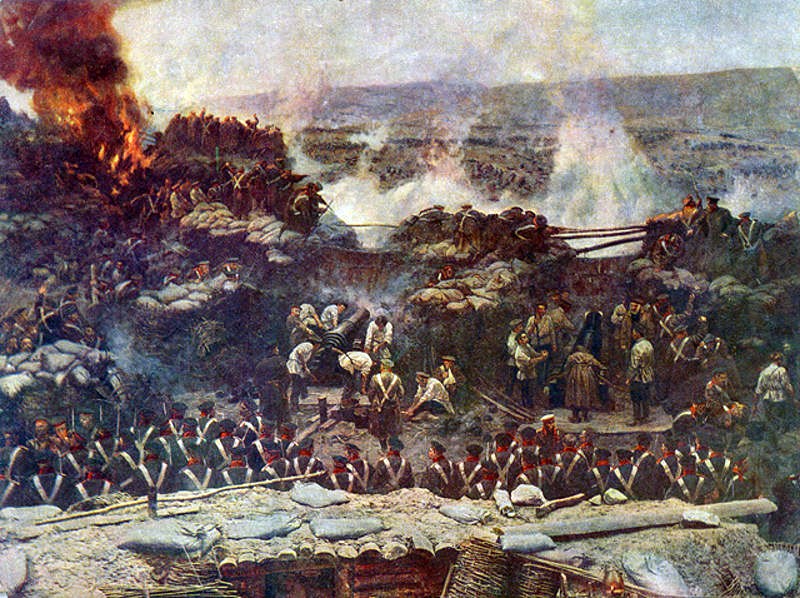

Dès le début la destruction par l’artillerie russe d’un dépôt de munitions réduisit les canons français au silence mais la riposte des tirs britanniques priva les Russes de munitions et créa une brèche sur la redoute de Malakoff. Faute de profiter de cet avantage en tentant un assaut de leurs infanteries respectives, Français et Britanniques se privèrent d’une issue rapide en leur faveur. Les pilonnages des défenses russes n’obtinrent pas les résultats escomptés, les dégâts provoqués étant rapidement réparés. Pour tenter de lever le siège de Sébastopol, les Russes y transférèrent une grande partie de leurs troupes dans la ville pour aider à la défendre. Le siège dura et l’arrivée de l’hiver dévasta une grande partie du campement des Alliés et des réserves de nourriture. Les Anglais comprirent alors que la prise de Malakoff était indispensable pour s’emparer de Sébastopol. Pour ce faire, des travaux de communications furent entrepris pour se rapprocher de Malakoff et en faciliter l’approvisionnement. À partir du 8 avril 1855, les bombardements alliés reprirent. Le 8 septembre les troupes françaises, au sein desquelles se trouvait le 43ème Régiment d’Infanterie de ligne, parvinrent à s’emparer de Malakoff. Trois jours plus tard, les troupes alliées prenaient la ville de Sébastopol mettant fin, avec la capitulation de la Russie, à la guerre de Crimée.

Le Siège de Sébastopol (1854-1855) par Franz Roubaud (détail du tableau) (1904).

- La Guerre de 1870/71

Ce conflit, qui opposa, du 19 juillet 1870 au 21 janvier 1871, la France à une coalition allemande dirigée par la Prusse, eut pour conséquence l’unification, dans un Empire allemand, des 22 membres de la Confédération de l’Allemagne du nord, l’annexion par l’Allemagne de l’Alsace et de la Moselle, l’entrée des Prussiens dans Paris, l’occupation d’une partie du territoire français, la Commune de Paris du 18 mars au 28 mai 1871, l’abdication de Napoléon III et la proclamation de la IIIème République.

Occupation du territoire français par la Prusse en 1871.

La carte ci-dessus donne le détail des évacuations qui ont suivi le calendrier des paiements : une première zone sud (en rouge) a été évacuée dès la signature du traité de mai 1871.

Une seconde zone, en bleu, a été évacuée en deux temps, fin juillet 1871, et en octobre 1871.

En juillet 1873, les premiers départements de l’Est ont été évacués, suivis peu après de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle (en jaune).

2.1- Racines et causes de cette guerre :

Bismarck, ministre/président du roi de Prusse Guillaume 1er, envisageait depuis 1862 de fédérer, autour de ce royaume, l’ensemble des états allemands, hormis l’Autriche. Napoléon III n’était pas hostile à cette unification. En juillet 1866, à la suite de la bataille de Sadowa, la Prusse, obtenant le rattachement de plusieurs états germaniques, forma la Confédération des États du nord regroupant 22 états. En contrepartie, lors de l’entretien de Biarritz, Napoléon III obtint des concessions territoriales avec la Belgique et le Luxembourg pouvant entraîner l’annexion du Luxembourg par la France. Cette éventualité, révélée par Bismarck, entraîna une réaction du Luxembourg et des états allemands provoquant, en 1867 la « Crise luxembourgeoise » qui fit passer le Luxembourg au statut d’état indépendant. Devant l’éventualité d’un conflit armé Napoléon III, estimant que son armée n’était pas prête, participa à une conférence se soldant par le Traité de Londres par lequel la France renonçait à l’annexion du Luxembourg. La France se trouva dès lors isolée en Europe (Royaume-Uni inclus) face au bloc allemand.

Pour parachever l’unité allemande, Bismarck avait besoin d’un nouveau succès face à la France, la succession du Royaume d’Espagne, suite au renversement de la Reine en 1868, lui en offrit l’occasion. Il proposa la candidature du Prince Léopold de Hohenzollern au Royaume d’Espagne, ce que Guillaume 1er entérina le 20 juin 1870, engageant ainsi le processus de son accession au trône d’Espagne.

La France n’ayant pas été informée, et les autres états d’Europe manifestant leurs inquiétudes, la candidature du prince fut retirée le 12 juillet 1870. Une demande, de la part des états européens, d’un engagement écrit actant le retrait de cette candidature fut faite à la Prusse. Bismarck, n’accédant pas à cette demande, fit transmettre aux états européens, par la dépêche d’Ems, une réponse dédaigneuse qui constitua une véritable provocation envers la France. Dès lors, la presse française et la foule parisienne réclamèrent une guerre contre la Prusse d’autant qu’en Allemagne se développait une « passion » antifrançaise. Bien que favorable au maintien de la paix et au règlement de ce différend par un congrès, Napoléon III, poussé par la presse, l’opinion publique et la Princesse Eugénie décida d’entrer en guerre contre la Prusse et la coalition allemande le 16 juillet 1870. Le corps législatif vota, à l’unanimité moins 6 voix dont celle de Jules Ferry, les crédits spéciaux pour la guerre.

2.2- La Guerre « éclair » :

Le 19 juillet, l’ambassadeur de Prusse à Paris reçut de la part de la France une note dans laquelle elle se considérait en état de guerre. Mais, d’ores et déjà, la France avait un désavantage important en hommes, en matériel notamment face aux canons Krupp allemands et aussi en stratégie. Les Allemands disposaient de 1.200.000 hommes contre 900.000 pour la France. Enfin la France était isolée, le Royaume-Uni restant neutre face à une coalition allemande.

Rapidement, les armées allemandes entrèrent en France et bousculèrent les troupes françaises. Les défaites se multiplaient (Froeschwiller, Borny-Colombey, Mars-la-Tour, Saint-Privat) s’ajoutant au manque de préparation à la guerre des Quartiers Généraux, à l’incapacité et à l‘irresponsabilité des officiers. Napoléon III fut tenu responsable des défaites d’août 1870 occasionnant le renversement du gouvernement par les députés. L’empereur,alors isolé, marcha sur Metz pour secourir le maréchal Bazaine encerclé mais il subit le même sort à Sedan l’obligeant à déposer les armes le 2 septembre 1870 et à négocier avec Bismarck les clauses d’une capitulation. La déchéance et la chute de l’Empire furent proclamées à Paris les 3 et 4 septembre. Léon Gambetta, avec Jules Favre et Jules Ferry proclamèrent la République. Gambetta tenta d’organiser la résistance en quittant Paris pour Tours en ballon, le 7 octobre, afin de rejoindre l’antenne gouvernementale qui s’y était installée. Il reconstitua 3 armées : Nord, Loire et Est. Malheureusement, sur les 3 fronts, les armées françaises subirent des échecs qui, ajoutés au manque de vivres, aux bombardements quotidiens, provoquèrent la demande d’arrêt des hostilités et la signature d’un armistice concernant les opérations dans l’Est le 28 janvier 1871. L’armistice général intervint le 15 février 1871.

2.3- Le 43ème Régiment d’Infanterie de ligne dans la guerre :

Ce régiment, sous l’autorité du général Ernest de Viville, faisait partie de l’Armée du Rhin. Avec le 5ème bataillon de chasseurs et le 13ème régiment d’infanterie du colonel Lion, il formait la 1ère brigade sous les ordres du général Véron dit Bellecourt. Cette brigade, avec la 2ème brigade du général Pradier et une compagnie du Génie, consituait la 2ème division d’infanterie évoluant au sein du 4ème corps d’armée sous le commandement du général de division Ladmirault.

2.4- La bataille de Saint-Privat-la- Montagne :

Cette bataille, quelquefois appelée bataille d’Amanvillers ou bataille de Gravelotte, s’est déroulée le 18 août 1870 à une dizaine de km à l’ouest de Metz. L’expression populaire « Ça tombe comme à Gravelotte » semble avoir deux origines, soit la densité du tir des armes à feu et des canons, soit le nombre élevé de soldats tués sur le champ de bataille.

Le 16 août 1870, la route reliant Metz à Verdun que souhaite rejoindre le maréchal Bazaine à la tête de l’Armée du Rhin pour se rallier à celle du maréchal Mac-Mahon est occupée par l’armée allemande. La bataille de Mars-la-Tour débute alors donnant l’avantage aux forces françaises. Bazaine ne met pas à profit le répit qui en résulte en lançant une contre-attaque générale qui aurait vraisemblablement entraîné la défaite des IIIème et Xème corps prussiens. L’Armée du Rhin est de ce fait coupée du reste de l’armée française et doit se replier à quelques kilomètres à l’ouest de Metz.

Le 18 août les Prussiens, voulant en finir avec l’Armée du Rhin, affrontent les troupes françaises à Saint-Privat-la-Montagne. La bataille débute à 8 heures quand le chef d’état-major prussien von Moltke lance les 1ère et 2ème armées en direction des positions françaises. Les Français contre-attaquent massivement et la bataille paraît tourner à leur avantage mais les canons allemands plus efficaces résistent à cette avancée. Les assauts réciproques des deux armées sont repoussés. Vers 17 h, la 2ème armée allemande ouvre une attaque à Saint-Privat, village occupé par les hommes du général français Canrobert, qui est repoussée mais l’artillerie allemande anéantit les positions françaises. Canrobert demande à plusieurs reprises des renforts à Bazaine que celui-ci refuse jugeant Saint-Privat comme une bataille mineure. À 20h, le 12ème corps allemand déborde sur l’aile obligeant le 6ème corps français à se replier, ainsi que le 4ème, protégés par la Garde impériale arrivée en renfort et commandée par le général Bourbaki. Celui-ci, considérant ce repli comme la défaite française, refuse de lancer une contre-attaque.

Vers 22h, à la nuit tombante, les combats cessent après de sanglants corps à corps entraînant d’importantes pertes humaines. Le lendemain matin, Bazaine ordonne à l’Armée du Rhin de se replier dans Metz plutôt que de reprendre le combat.

2.4.1.- Rapport du 43ème de ligne :

L’ennemi allemand attaque à l’improviste à midi, au moment où les troupes se portaient devant leurs faisceaux. Le régiment, prenant les armes à la hâte se porte, sans sacs, en avant. L’artillerie lui permet d’avancer d’une centaine de mètres et d’attendre couché le résultat du feu de l’artillerie, mais rapidement ces tirs cessent du côté français faute de munitions. L’infanterie tente de suppléer cette défaillance par des tirs de mousqueterie. Les trois bataillons sont ensuite engagés lorsque l’infanterie ennemie se présente sur la gauche. L’efficacité de leur feu fait reculer les Allemands d’environ 800m. Cependant le fait de ne plus disposer d’artillerie côté français permet à l’artillerie allemande, avec l’appui de son infanterie, de progresser. C’est alors que le régiment subit les pertes les plus importantes mais ne cède pas de terrain. Toutefois, à bout de munitions, il se retire en arrière de la seconde ligne. Le lieutenant-colonel Verdeil, com-mandant provisoirement le régiment, est blessé d’une balle au genou. Le régiment bat en retraite pour prendre position en arrière du chemin de fer.

Vers 22h, les combats cessent après des corps à corps sanglants. Les hommes se sont battus dans le cimetière du village qui entourait l’église en flammes. Les pertes du régiment, très nombreuses, sont de 6 officiers tués, 21 blessés, 24 hommes tués, 509 blessés ou disparus. Le Lieutenant-Colonel Verdeil décède le 7 septembre 1870 à l’hôpital ambulance du petit séminaire de Montigny-lès-Metz des suites de sa blessure à un genou.

Le cimetière de Saint-Privat-la-Montagne.- Alphonse de Neuville (1835 - 1885)

La bataille de Saint-Privat-la-Montagne.

3.- La sépulture du Lieutenant-Colonel Verdeil :

Décédé le 7 septembre 1870 des suites de sa blessure au genou, le Lieutenant-Colonel Verdeil est enterré au cimetière Litaldus de Montigny-lès-Metz. Sa tombe et celles de deux autres militaires, morts également à l’hôpital ambulance du petit séminaire de Montigny-lès-Metz au cours de la guerre de 1870/71, appartiennent au Souvenir français et sont régulièrement entretenues par l’association.

Sur la tombe du Lieutenant-Colonel Verdeil est érigé un monument quadrangulaire.

Sur son socle, orné d’une couronne mortuaire, de rameaux de laurier et de trois médailles dont une de la Légion d’honneur, se trouve la dédicace suivante : « Ici repose le Lieutenant-Colonel Verdeil du 43ème de ligne, officier de la Légion d’honneur, blessé à la bataille de Saint-Privat-la-Montagne le 18 août 1870. Il est mort de ses blessures le 7 septembre. Tous ceux qui l’ont connu le regrettent pour ses qualités et vertus militaires ».

Sur une autre plaque, au-dessus du socle, on peut lire : « Campagnes CRIM֤ÉE - ITALIE - AFRIQUE - FRANCE ».

..La tombe du lieutenant-colonel Verdeil